「三つ子の魂百まで」ということわざは、平安時代の源氏物語の中に出て来ていることわざのようですが、幼いころの性格は、年をとっても変わらないと考えられています。

このことわざは、元来の意味は、育て方によって3歳までの性格や愛着スタイルが決まる、という意味合いではなく、3歳までの気質(生まれもった行動の形式や考え方など育て方等の環境に影響されないもの)は、その後の人生においても変わらないということのようです。

わたし自身も、このことわざは両親などの育て方によって3歳以降の人生が決まる、といったことだと思っていました。気質によって、確かに子どもの扱いやすさ、扱いにくさというのは大きく異なり、その後は大きくは変わらないのかもしれません。

今の研究からは、人の人格形成について、生まれつきのものか育ちによるものかという点についてはまだ議論の最中ですが、生まれてから6年間までの期間のに虐待やネグレクト(育児放棄)を受けた子どもの脳の機能はうまく働かなくなる、ということがわかっています。詳しくみていきましょう。

愛着スタイルとは?

カナダ人の発達心理学者であるメアリー・エインズワースは、「ストレンジ・シチュエーション」という研究方法を用いて、1歳から1歳半の赤ちゃんの愛着スタイルについて研究をしました。

ストレンジ・シチュエーションとは、以下の手順で赤ちゃんの愛着スタイルを調べる方法です。

母親と赤ちゃんとで部屋に入ってしばらく過ごしているところに、知らない女性が入って来ます。その女性は母親と会話したり、赤ちゃんと遊んだりしますが、その中で母親が突然部屋を出て行き、その知らない女性と赤ちゃんを2人きりにさせます。

赤ちゃんが泣けばその女性があやしたりしますが、泣かなければ座ったまま部屋にいます。母親が部屋にまた入室したら、女性は退室します。母親の入室と退室を何度か繰り返しますが、この母親がいなくなったときと、また部屋に戻って来たときの赤ちゃんの反応によって、エインズワース愛着のスタイルを4つに分類しました。

- Aタイプ:不安定愛着型(回避型)・・・母親と離れるときにも、ほとんど混乱はなく、もし混乱したとしても、見知らぬ女性でもなだめることができます。母親と部屋にいるときも、母親が別室から戻ってきても無関心であることが多く、母親に抱っこを求めるなどのコミュニケーションをとろうとせず、注意を向けることがあまりありません。

- Bタイプ:安定愛着型・・・母親が部屋に戻って来たときに、抱っこを求める、泣きつくなどの愛着行動を見せます。母親が部屋を出て行こうとすると、泣いたりついていこうとしたりなどの混乱を見せます。

- Cタイプ:不安定愛着型(葛藤型/アンビバレント型)・・・母親が戻って来たときに抵抗を見せることがあります。例えば、抱き上げようとすると激しく泣き、降ろそうとするとしがみつくなど、身体接触は求めるけれども、反応が安定しません。遊び方などは、受動的で母親に近寄ろうとしないことも見られます。

- Dタイプ:無秩序型・・・安定型にも不安定型にも当てはまらないことがあります。虐待をされている赤ちゃんや精神疾患の親をもつ赤ちゃんなどに見られます。母親に近づくこともありますが、視線が合わず、母親が近づこうとすると避けたり、静かにしているかと思うと、突然泣き出すことがあります。注意力に欠け、情緒の不安定さや抑うつ症状が見られます。

このように、赤ちゃん自身の気質に加えて、母親と赤ちゃんの相互作用の結果、赤ちゃん自身の愛着に関する行動に違いが出て来て、結果的に母親にとっての「育てにくさ」「育てやすさ」といった主観的な感じ方が変化してきます。

Dタイプのように相互作用の結果、赤ちゃんの愛着行動もそのときどきの赤ちゃんの状態によってバラバラになりますが、これは脳に深刻な影響を与えていることがわかっています。以下2つにまとめています。

虐待やネグレクト(育児放棄)が脳に与える影響その1

虐待には、心理的虐待、身体的虐待、性的虐待、ネグレクト(育児放棄)と、専門的には4つの分類がありますが、これらを6歳までに経験した子どもの脳には以下のような影響があることがわかっています。

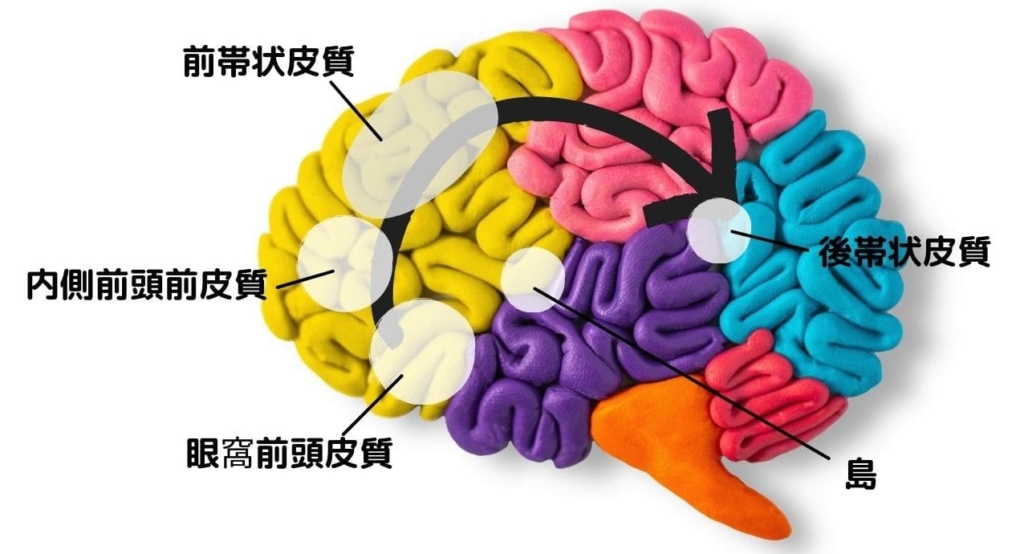

人がボーッとしている状態の時、脳は自分がどこにいて、何をしているのかといった「自分自身」の存在について意識を向けることがわかっています。特に、五感や位置など感覚的なことについての自分の存在について、脳が活性化すると言われています。(「トラウマと身体の関係」の記事を参照ください。)

脳の位置で言うと、目のすぐ上から始まり、脳の中央を通って頭の後ろに達する、脳の正中線(左脳と右脳の真ん中)にある構造になっています。この正中線構造はみな、私たちの自己感覚に関わっています。

「身体はトラウマを記録する」の著者である、ベッセル・ヴァン・デア・コーク博士(マサチューセッツ州ブルックラインのトラウマセンターの創立者・メディカルディレクター、ボストン大学医学部精神科教授、国立複雑性トラウマ・トリートメント・ネットワークのディレクター)は、これらの脳の活性諸領域を自己認識の「モヒカン刈り」と呼んでいます。

しかし、幼少期(0〜6歳の時期)に深刻なトラウマを抱える慢性的なPTSD患者では、この活性化が起きている脳のスキャン画像で、正常な働きをしている脳のスキャン画像とは大きな違いがあるようです。

トラウマ患者の脳は一部を除き、ほとんど活性化が見られないのです。

つまり、トラウマを負った人の脳では、自分自身を認識できず、内蔵の感覚や情動を伝える脳の領域の働きがストップしていて、自分は誰なのか、という情動や感覚がなくなり、「生きている」と感じる能力を弱めてしまうということなのです。

子どもにおいては、落ち着きがない、急に怒りだすなどの覚醒や感情のコントロールの難しさとして現れたり、ボーッとしているなどの注意力や集中力に影響がある場合もあり、ADHD(注意欠陥多動性障害)と思われるような状態にあることも多くあります。

虐待やネグレクト(育児放棄)が脳に与える影響その2

トラウマを受けた人の反応として、①社会的コミュニケーション、②闘争/逃走反応、③フリーズ(不動化)反応の3つがあり、この順序で影響を受けやすいと言われています。

①社会的コミュニケーションでは、人は表情や喉を使って感情を表現しますが、危機的な状況では、表情を使って苦しそうな表情、悲しそうな表情、もしくは、「助けて」と声を出すなどのコミュニケーションを使って助けを求めます。しかし、このコミュニケーションがうまく通用しない(虐待、事故などトラウマ状況下において)状況が慢性的に続く場合、この表情を読み取る力や表現する力に影響する脳の領域の働きが弱くなることがわかっています。

そのため、温かいコミュニケーションの中にも、危険を感じ続けるといったことが起こります。そして、闘争逃走反応へと移行していきます。

②闘争/逃走反応では、危機的な状況で、戦う行動をとったり、逃げる行動をとる生まれつきの反応です。それ自体は命を守るために重要な反応ですが、この反応をとっても状況が安全にならない経験をすると、安全な状況においても、危機的な反応である闘争逃走反応が生じてしまいます。

③フリーズ反応では、捕食動物に出会ったときに、死んだふりをする動物がいるように、この反応自体も命を守るために必要な反応です。しかし、これは日常的には必要がない反応であり、これが常にあるのは、「虐待やネグレクト(育児放棄)が脳に与える影響その1」で説明した、「自己認知」の力が弱くなっている状態にあると言えます。

虐待などのトラウマと言うと、極端な例と思われる方もいるかもしれません。しかし、これは親子の日常的なコミュニケーションにおいても、充分に起こりうることなのです。これは「情動調律」という言葉で説明ができます。

情動調律と心と脳の育ち

調律とは、ピアノなど楽器の音を合わせることですが、それと同様に親が子どもの情動に合わせていくことのことを言います。情動調律は赤ちゃんのうち、つまり言葉がなく、泣いてぱたぱたと手足を動かし、身体の状態を訴えてお世話を求める行動を示している時期がから始まって行きます。

泣いている赤ちゃんに対してお母さんやお父さんはどのように相手をするでしょう?

「どうしたの?オムツが濡れて気持ち悪いの?」「あらあら、お腹すいたの?ミルクあげようね。」「寂しくなったの?抱っこしてあげようね」というように、自然と心が通わせられるお母さんやお父さんが多くいると思います。

赤ちゃんは高くてリズミカルで、音楽のような声を好むと言われています。一方で、お母さんも無意識に高い声で抑揚を付けて赤ちゃんをあやすことを「マザリーズ」というように、赤ちゃんとお母さんは本能的に情動調律ができるようになっていることがわかります。赤ちゃんを見て、しぶーい声で「かわいいね」と言いませんよね。

こういったやり取りを通して、赤ちゃんは自分自身の身体の感覚や情動を理解していきます。身体の感覚や情動の理解を通して、自分が何者なのかを理解していくのです。

赤ちゃんの時期を通り過ぎて、徐々に自我が芽生える時期になると、この情動調律が難しくなることがあります。2,3歳に見られる「イヤイヤ期」です。この時期になると、トイレットトレーニングも始まり、ただただ可愛いと愛でているだけではなく、親自身が子どもに「どのように育って欲しいか」という期待や希望が背中合わせになります。

例えば、「強い子」に育って欲しいとします。公園で3歳の子どもが派手にどてーん、と転んだとしましょう。足からは血がちょろっと垂れて、子どもは「いたーい!」と大泣きしています。ここで、お母さんが「痛くない!」と声をかけると、泣いていた子どもはすっと泣き止んだとします。それは情動調律としては、「失敗」しています。

情動調律は、子どもの身体の声を読み取り、それを認めて言葉にする、慰める、などの行動に示すことが情動調律です。これが少しずつずれていくことで、虐待やネグレクトというほどではなくても、「自分がわからない」といった子どもの自己認識の力を弱める結果になることもあります。

しつけとは

日々に子どもとの生活の中で、子どもの身体が訴えることについて容認していると、「しつけにならないのでは?」と思われることもあるかと思います。

大切なのは、「身体感覚や情動(感情)は認めつつ、行動は認めない」ということ。

例えあ、スーパーで買い物中、買う予定のものではないおもちゃ付きのおやつを子どもが見つけて欲しがったとします。子どもとは、スーパーに入る前に「おやつやおもちゃは買いません」と既に約束済みだったとしましょう。しかし子どもの欲しがる行動はヒートアップし、床に寝そべり地団駄を踏む始末。

情動調律をするのであれば、買ってしまう?

そうではありません。ここでは、「おやつを見て欲しくなった気持ち」は認めつつ、「お約束だから」買わずにその場を離れるというのが、「しつけ」と言えます。

年齢に応じて、買わずにその場を離れる制限のかけ方は異なると思いますが、抱えられるのであれば泣いている子どもを抱っこして離れれば良いでしょう。ある程度大きくなったお子さんであれば、気を逸らせる楽しい次の行動を伝えて切り替えられると良いでしょう。

情動調律は、あくまで身体感覚や情動を認めるコミュニケーションです。「おやつが欲しい」「あれがしたい」「これがしたい」という子どもの内から湧き出る気持ちや感覚はある意味当然のものですが、全てを叶えることは不可能です。そのため、「わかったよ。」「でもできないよ」と伝えること、行動に示すことが大切です。

わかったよ→できないと伝えると、「わかったのにできない」というメッセージに混乱する子どもも多くいると思います。そういう場合は、言葉ではなく抱っこをしながら、その気持ちはわかるよと非言語で伝えながらも、「できないよ」「帰るよ」とはっきりと伝えることが大切です。